Il misantropo da Menandro a Schopenhauer

Gli indesiderati vorrebbero tanto amare il mondo che li ha emarginati, ma finiscono per sviluppare un atteggiamento difensivo di odio rispetto a chi li ha canzonati e respinti. La negazione di ogni relazione sociale diventa una legittima difesa ed una consolazione.

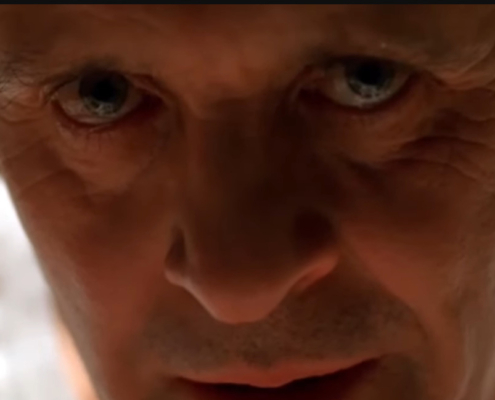

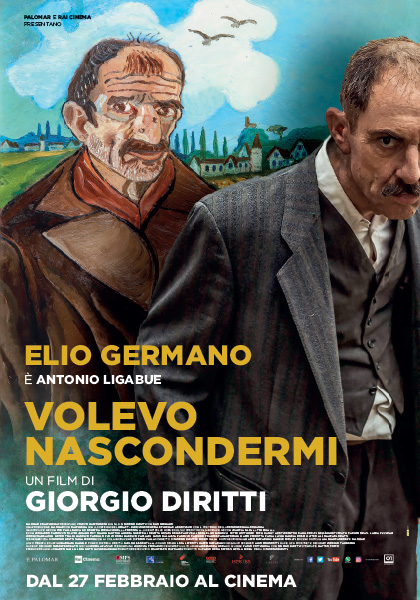

Chi cerca una visione biografica di quanto un artista proponga oltre le sue opere, sarà affascinato non solo da luce e colori delle tele, ma da particolari inaspettati e da visioni sul perché egli viva spesso un dissidio interiore. Antonio Ligabue è stato caratterizzato dai suoi biografi nel suo profondo odio per il genere umano. Le ragioni nascono da un’analisi su come si possa diventare soli in funzione della mancata possibilità di relazione col prossimo. Non di meno, il “matto del villaggio” che è diventato un famoso pittore possiede dei tratti innati di desiderio di solitudine ed un’interiorità minata dalle sofferenze patite. Ma non è questo il tema filosofico di Volevo nascondermi. Esso potrebbe essere sintetizzato nel termine greco “dyskolos”, un bisbetico, un selvaggio, un burbero ma forse sarebbe meglio chiamarlo un misantropo. Menandro chiama una sua commedia proprio in questo modo. Il vecchio Cnemone vive distante da ogni rapporto col prossimo. Fugge la folla come il più grande di tutti i mali ed è ammorbidito solo da un provvidenziale aiuto del prossimo quando precipita in un pozzo.

Il soccorso spontaneo e gentile di Renato Marino Mazzacurati, più che mai una sorta di mecenate oltre che anch’egli pittore, limerà temporaneamente le spigolosità del “tedesco” come lo chiamano i suoi nuovi concittadini di Gualtieri. Ma non basterà. Il dolore di Ligabue, la volontà di starsene da solo, il disprezzo per la natura umana, lo poteranno ad essere riluttante persino al benessere economico che deriverà dalla sua popolarità in vita.

Ma come si spiega la scelta di Ligabue di ritrarre animali, di imitarne i versi e di appassionarsi al mondo delle due ruote? Un modo diverso di concepire la natura attraverso fonemi, suoni, rumori? Certamente. Meglio le sonorità che vengono da forme di vita alternative all’uomo, persino da oggetti, almeno questi non deluderanno mai e sapranno ricambiare in qualche modo una relativa attenzione che può esser loro estesa.

I tratti del Ligabue descritto in questo film sono dunque più coerenti al periodo contemporaneo. La visione della misantropia che deriva dall’interpretazione di Elio Germano è molto più vicina alle conclusioni che Schopenhauer offre ne “Il mondo come volontà e rappresentazione”. La sua è una soluzione finale a secoli di dibattito su che cosa sia il mondo ed una sorta di visione concreta del rifiuto per ogni forma di ottimismo: teologico, cosmologico, logico ed ovviamente antropologico. È un misantropo che sceglie sin dall’inizio l’isolamento, non come conseguenza del male subito dal prossimo. Chi conosce l’approdo finale per ottenere l’annullamento degli effetti negativi della vita in Schopenhauer, sa bene che l’unico modo per far fronte al dolore è quello di eliminare ogni relazione col prossimo. Nessun amico, nessuna forma di rapporto sentimentale. Non a caso, l’ascetismo schopenhaueriano altro non è che una soluzione non già individuale, ma collettiva al principio che lui chiama voluntas, e che più che mai nella sua opera più nota viene sempre meglio definita come “volontà di vivere”. È questa volontà che il misantropo Ligabue rigetta. Se tutti si isolassero, se tutti non avessero relazioni col prossimo, la vita finirà sul nostro pianeta e con essa, il dolore.

Una misantropia che tutti dovrebbero sposare, senza nemmeno il conforto del rombo del motore di una motocicletta o di tanti amici animali, le vane consolazioni che Ligabue scelse.

PARERGA E PARALIPOMENA

Vestirsi a lutto

Ogni evento luttuoso muove da una mancanza, ma che cosa succede se questa carenza, di una persona amata o legata a vincoli di sangue, viene paragonata alla fine di un’amicizia o di una relazione? Il lutto assume una forma ben diversa, quella della delusione. Contro questa prospettiva non c’è forma di rivincita, non c’è un’ultima parola da dover proferire. perché gli anni spesi per un conoscente rispetto al quale muta la prospettiva del rapporto non possono tornare indietro. Ed allora non resta che un allontanamento, un disprezzo che è molto più forte di ogni azione violenta, un modo per cancellare la memoria di un rapporto rivalutato dal principio e che riteniamo falso ed oramai privo del fondamento che lo animava. Ogni possibile astio che animava la volontà di un potenziale chiarimento, viene soffocato nel silenzio, negli sguardi bassi. Sarà anche triste e disilluso il ripiego verso l’isolamento, ma appare almeno temporaneamente un modo per potersi ricostruire, per rifondare su di sé la stima ed il rispetto estesi verso chi non li meritava: una sorta di ascetismo selettivo, che ci va di proporre a tutti coloro che abbiamo perso lungo il cammino di un’intera esistenza. Ce lo ricorda bene il bellissimo quadro di Bruegel presso la Pinacoteca di Capodimonte a Napoli. Non a caso il suo titolo è “il misantropo”. È un uomo anziano, vestito di nero, che deve stare attento alle insidie della vita, simboleggiate da spine e funghi velenosi che trova davanti ai propri occhi, e da quelle dell’intero mondo, deforme e con uno sguardo perfido. che sta per rubargli il portamonete a forma di cuore, emblema non solo del denaro che gli viene sottratto ma anche della sua possibilità di provare rinnovati sentimenti verso altri uomini. Le parole in calce sono in fiammingo e tradotte suonano “Poiché il mondo è così infido, mi vesto a lutto”.

Potrebbero interessarti anche…

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/03/copertina.jpg

720

1280

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-03-16 08:31:132024-03-16 08:31:13La zona d’interesse: non autori ma esecutori

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/03/copertina.jpg

720

1280

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-03-16 08:31:132024-03-16 08:31:13La zona d’interesse: non autori ma esecutori https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/03/k8ShNTAVv3kq7VvbobHKac-1200-80.jpg

300

600

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-03-02 22:37:292024-03-02 22:38:35Jurassic Park: il rapporto tra uomo e natura da Talete a Bacone

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/03/k8ShNTAVv3kq7VvbobHKac-1200-80.jpg

300

600

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-03-02 22:37:292024-03-02 22:38:35Jurassic Park: il rapporto tra uomo e natura da Talete a Bacone https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/02/copertina.jpg

450

800

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-02-24 09:22:442024-02-24 09:22:44Philadelphia: che cos’è la tolleranza?

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/02/copertina.jpg

450

800

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-02-24 09:22:442024-02-24 09:22:44Philadelphia: che cos’è la tolleranza? https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/01/copertina.jpg

368

672

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-01-20 18:45:112024-01-20 18:45:11Lo scopone scientifico: la filosofia del giocatore

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/01/copertina.jpg

368

672

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-01-20 18:45:112024-01-20 18:45:11Lo scopone scientifico: la filosofia del giocatore https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina.png

434

1024

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-31 22:27:412023-12-31 22:27:41Pulp fiction: il problem solving

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina.png

434

1024

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-31 22:27:412023-12-31 22:27:41Pulp fiction: il problem solving https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina-2.jpg

630

1024

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-29 21:17:042023-12-30 08:28:56Rocky IV: la fine della Guerra fredda

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina-2.jpg

630

1024

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-29 21:17:042023-12-30 08:28:56Rocky IV: la fine della Guerra fredda https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina.jpg

451

640

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-23 22:31:212023-12-24 11:12:33Per grazia ricevuta. Le fedi cieche

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina.jpg

451

640

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-23 22:31:212023-12-24 11:12:33Per grazia ricevuta. Le fedi cieche https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/08/Il-silenzio-degli-innocenti_foto-copertina.jpg

649

1208

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-08-26 23:32:432023-09-04 00:12:22Il silenzio degli innocenti. La semplicità ontologica e il desiderio in Marco Aurelio

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/08/Il-silenzio-degli-innocenti_foto-copertina.jpg

649

1208

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-08-26 23:32:432023-09-04 00:12:22Il silenzio degli innocenti. La semplicità ontologica e il desiderio in Marco Aurelio https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/06/La-via-lattea-e-le-eresie-cristologiche-copertina.jpg

1048

1440

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-06-11 10:41:392023-06-11 10:41:39La via lattea. L’incontro con le eresie

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/06/La-via-lattea-e-le-eresie-cristologiche-copertina.jpg

1048

1440

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-06-11 10:41:392023-06-11 10:41:39La via lattea. L’incontro con le eresieSeguici su Facebook

Scheda del film

Regia

Giorgio Diritti

Titolo originale

Volevo nascondermi

Durata

120 minuti

Genere

Biografico, drammatico

Data di uscita

2020

Dettagli dell’opera

Titolo

Il misantropo

Autore

Pieter Bruegel il Vecchio

Tecnica

Olio su tela

Realizzata nel

1568

Ubicazione