Il fiore della verità

Vi sono epoche storiche caratterizzate da forti contrasti tra due fazioni. Esse nascono da un orizzonte di crisi rispetto al quale è facile rifugiarsi in schieramenti contrapposti. A pagare, talvolta anche con la vita, sono proprio coloro i quali non si riconoscono in nessuno dei due schieramenti.

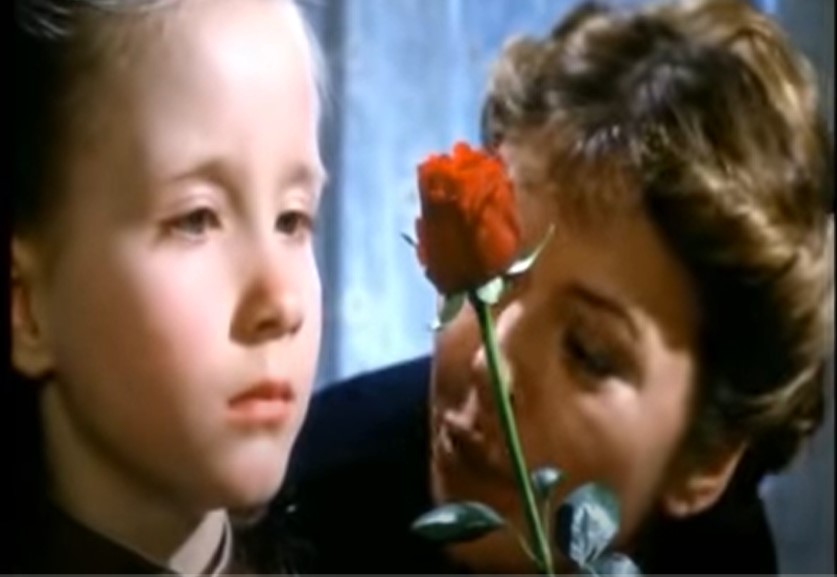

Il nome porta con sé un destino. Vecchio adagio che Rosa Luxemburg imparerà sin da bambina con i suoi piccoli occhi curiosi e malinconici, avidi di un sapere che sarà sgradito a molti adulti. Quando le viene regalata la prima rosa rossa è questo che sembra dire l’espressione del suo volto.

La malattia che l’ha resa claudicante a soli due anni non sarà il più grande dolore da superare. Svilupperà una totale autonomia intellettuale, in una Polonia all’epoca appendice dell’Impero zarista. Partendo dagli studi infantili da autodidatta sino alla frequentazione del liceo femminile d’intravede in lei un talento per il pensiero, ma l’adesione al gruppo di estrema sinistra Proletariat le costerà l’esclusione dai premi di merito per gli studenti eccellenti ed addirittura il carcere negli anni successivi. Qui le violenze continuano: viene costretta ad assistere all’esecuzione capitale di cinque condannati nella stessa cella dove dimorano le loro donne. Ora la storia della Luxemburg può partire proprio dalla stessa benda nera che i malcapitati hanno sugli occhi e che le verrà posta per intimorirla e per farle immaginare che di lì a poco sarebbe stata fucilata.

La segregazione non la spaventa, nemmeno la pena di morte: la vicenda analizzata nel film giocherà molto sulla biografia della oramai quarantenne Rosa che scrive delle memorie epistolari ed analizza con lucidità gli spunti della sua personale rivisitazione del pensiero di Marx. In effetti il titolo originale della pellicola La pazienza di Rosa, individua perfettamente le caratteristiche filosofiche di quanto descritto: la consapevolezza che ci vorrà tempo per far assimilare la sua visione di una critica alla filosofia marxiana.

L’opera di riferimento per poter leggere al meglio quanto narrato cinematograficamente, in un continuo alternare vicende personali con aspetti collettivi, è L’accumulazione del capitale. In questo saggio, scritto nel 1913 mentre la Luxemburg è in Germania, più che mai una superpotenza economica alla vigilia della Prima Guerra mondiale, si sostiene una tesi estremamente avveniristica. Il capitalismo internazionale è destinato a generare una sua autodistruzione, ma non per quello che Marx sosteneva. Esso è incapace di realizzare il reale arricchimento dei padroni delle fabbriche, perché questi capitalisti non si sono resi conto che impoverendo i lavoratori non hanno acquirenti dei beni che hanno prodotto. In sostanza in un mondo sempre più orientato ad una pura bipartizione tra ricchi e poveri, i meno abbienti non hanno i soldi per comprare ciò che i milionari hanno voluto immettere sul mercato per accumulare sempre più capitale. I suoi discorsi sono intrisi di questa teoria, ben strutturata e solida, che le procura nemici tanto a sinistra che a destra.

C’è qualcosa che però nessuno potrà toglierle: la genialità e la freschezza delle sue idee, esattamente come la straordinaria peculiarità dei fiori di cui è più volte omaggiata. Ora il suo obiettivo sarà quello di lottare per porre fine alla guerra. A Berlino entra nella lega antibellica Spartakus. I suoi amici socialdemocratici le avevano sconsigliato questo atto e si erano schierati a favore del conflitto: in fondo se la Germania vincerà in tempi rapidi sarà questa l’occasione per una rivincita delle classi operaie, che dal fronte potranno riscattare un miglior trattamento economico nelle loro fabbriche. Ma la trincea ed i lunghi anni di ristagnamento geopolitico danno ragione a Rosa: quella guerra non porterà a nulla di buono e le costerà nuovamente il carcere. Tra quelle mura, la Luxemburg scrive e pensa, continua un’affettuosa amicizia col suo Leo, storico partner dai tempi delle rivendicazioni politiche polacche fino al disperato grido per la morte di Kostja, giovane amore falciato dalle mitragliatrici. Ma quando nel nome si porta il proprio destino, questo non può che compiersi fino all’ultimo. Liberata negli ultimi mesi del 1918, fonderà il Partito Comunista di Germania, ma non crederà mai nella produttività dello scontro ideologico e di piazza con gli avversi Freikorps, i gruppi paramilitari che la rapiranno per poi ucciderla.

Non solo questo spaccare in due la dimensione politica tedesca non realizzerà una possibile pace per la Germania, ma sarà il viatico di un nuovo sistema capitalistico che potrà facilmente farsi forza dello sfruttamento di minatori, operai e reduci, insoddisfatti della propria misera situazione. Oramai c’è poco da fare: il suo assassinio viene vigliaccamente deciso ed il suo corpo viene gettato in un canale e recuperato solo cinque mesi dopo.

PARERGA E PARALIPOMENA

La filosofia della rosa

Se esiste un fiore apprezzato universalmente, questo è sicuramente la rosa. Se esiste una valida espressione figurata della filosofia in più pensatori, la risposta non può che essere coincidente. Citare Hegel, Leibniz, Lutero, Heidegger per i loro espliciti riferimenti alla rosa, vuol dire rimarcare la mescolanza di fascino e caducità che i petali rappresentano. In effetti il comune denominatore logico della rosa ricade sempre nella stessa casistica: è delicata e setosa ma è l’emblema della temporaneità e dell’ingiustificata fine della bellezza, per sua natura destinata a durare poco ed a fiorire come a sfiorire senza un motivo apparente. Così alla tangibilità della rosa come alla filosofia si può giungere troppo presto, quando ancora non se ne sono dischiusi i boccioli o non se ne è disvelata la portata del pensiero. Allo stesso tempo, si può arrivare alla conoscenza di quanto un pensatore voglia trasmettere troppo tardi, proprio come accade quando un fiore appassisce. Non di meno, ogni sapere presenta particolari motivi di interesse ed innumerevoli benefici derivati, ma come le spine, la cautela nella loro percezione e conoscenza è sempre d’obbligo. Nativo di Roma, ma da genitori inglesi e repentinamente trasferitosi a Londra, John William Waterhouse ha fatto della rosa un suo marchio di fabbrica artistico. Non solo perché l’ha rappresentata nelle sue tele, ma anche per le sue dichiarazioni espressive. La sua affermazione più nota riguarda una tardiva adesione alla Confraternita dei Preraffaelliti, nonostante si fosse sciolta da qualche anno. Il suo intento è quello non di un’immaginaria rifondazione, ma di un ritorno alle origini del movimento, nell’ultima decade del XIX secolo ed agli inizi del Novecento. I suoi quadri sono l’allegoria di un tardivo fiorire come di un rapido sentore: quello di un’anima che appartiene non solo agli esseri umani. Quando Bertolt Brecht scrisse l’epitaffio di Rosa Luxemburg non poté fare a meno di rimarcare il carattere animista della rosa, collegato al nome di battesimo di questa grande eroina del pensiero: «Ora è sparita anche la Rosa rossa. Dov’è sepolta non si sa. Siccome disse ai poveri la verità, i ricchi l’hanno spedita nell’aldilà»

Potrebbero interessarti anche…

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/03/copertina.jpg

720

1280

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-03-16 08:31:132024-03-16 08:31:13La zona d’interesse: non autori ma esecutori

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/03/copertina.jpg

720

1280

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-03-16 08:31:132024-03-16 08:31:13La zona d’interesse: non autori ma esecutori https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/03/k8ShNTAVv3kq7VvbobHKac-1200-80.jpg

300

600

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-03-02 22:37:292024-03-02 22:38:35Jurassic Park: il rapporto tra uomo e natura da Talete a Bacone

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/03/k8ShNTAVv3kq7VvbobHKac-1200-80.jpg

300

600

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-03-02 22:37:292024-03-02 22:38:35Jurassic Park: il rapporto tra uomo e natura da Talete a Bacone https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/02/copertina.jpg

450

800

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-02-24 09:22:442024-02-24 09:22:44Philadelphia: che cos’è la tolleranza?

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/02/copertina.jpg

450

800

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-02-24 09:22:442024-02-24 09:22:44Philadelphia: che cos’è la tolleranza? https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/01/copertina.jpg

368

672

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-01-20 18:45:112024-01-20 18:45:11Lo scopone scientifico: la filosofia del giocatore

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/01/copertina.jpg

368

672

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-01-20 18:45:112024-01-20 18:45:11Lo scopone scientifico: la filosofia del giocatore https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina.png

434

1024

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-31 22:27:412023-12-31 22:27:41Pulp fiction: il problem solving

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina.png

434

1024

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-31 22:27:412023-12-31 22:27:41Pulp fiction: il problem solving https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina-2.jpg

630

1024

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-29 21:17:042023-12-30 08:28:56Rocky IV: la fine della Guerra fredda

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina-2.jpg

630

1024

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-29 21:17:042023-12-30 08:28:56Rocky IV: la fine della Guerra fredda https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina.jpg

451

640

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-23 22:31:212023-12-24 11:12:33Per grazia ricevuta. Le fedi cieche

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina.jpg

451

640

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-23 22:31:212023-12-24 11:12:33Per grazia ricevuta. Le fedi cieche https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/08/Il-silenzio-degli-innocenti_foto-copertina.jpg

649

1208

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-08-26 23:32:432023-09-04 00:12:22Il silenzio degli innocenti. La semplicità ontologica e il desiderio in Marco Aurelio

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/08/Il-silenzio-degli-innocenti_foto-copertina.jpg

649

1208

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-08-26 23:32:432023-09-04 00:12:22Il silenzio degli innocenti. La semplicità ontologica e il desiderio in Marco Aurelio https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/06/La-via-lattea-e-le-eresie-cristologiche-copertina.jpg

1048

1440

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-06-11 10:41:392023-06-11 10:41:39La via lattea. L’incontro con le eresie

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/06/La-via-lattea-e-le-eresie-cristologiche-copertina.jpg

1048

1440

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-06-11 10:41:392023-06-11 10:41:39La via lattea. L’incontro con le eresieSeguici su Facebook

Scheda del film

Regia

Margharete von Trotta

Titolo originale

Die Geduld der Rosa Luxemburg

Altri titoli

Rosa Luxemburg

Durata

123 minuti

Genere

Drammatico, biografico, storico

Data di uscita

1986

Dettagli dell’opera

Titolo

L’anima della rosa

Autore

John William Waterhouse

Tecnica

Tecnica mista su legno

Realizzata nel

1903

Ubicazione