Tyler e l’elogio dell’Unico

L’idea che il nostro mondo sia individualista è diffusa in molti. Tuttavia pochi hanno analizzato l’aspetto che l’individualità è un modo per chiamare nello stesso modo tante persone conformate che non hanno la forza e la coscienza di dover essere uniche.

Una vita piatta e monotona, senza emozioni. La percezione di un giovane impiegato di un’azienda automobilistica è quella di avere il problema di non sentire nulla. Dopo un consulto medico, vari tentativi: le terapie di gruppo per la condivisione del dolore altrui, la soddisfazione di aver messo in ordine il proprio appartamento, la possibilità di visualizzare la metaforica immagine del proprio animale guida in una logica di self help.

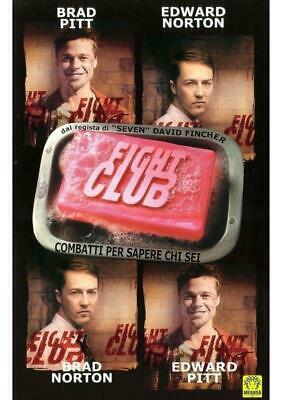

Il narratore parla di sé, ma non enuncia mai il proprio nome ed avrà l’occasione di imbattersi in Tyler Durden. Questi ha un impatto seduttivo incredibile, anche maggiore di Marla Singer, un’altra impropria frequentatrice dei gruppi di reciproco ascolto. Bello, fisicamente prestante, vende sapone di altissima qualità in una valigetta identica a quella del protagonista. Ora inizia il graduale confronto con la propria individualità. Il grande interrogativo è questo: quanto importa al mondo uniformato del singolo, anzi dell’unico? Tutti gli eventi che si succederanno giocheranno attorno ad un tema univoco. La società porta al trionfo dell’individualità, ma secondo schemi conformati. Di fatto questo indirizzo, che arriva a tutti in modo subliminale, annulla il concetto di unico. Altre definizioni possibili come individuo, soggetto, singolo non ne sono adeguati sinonimi. In Fight club sono presenti diversi momenti nei quali l’unico si ribella e per poterne cogliere l’essenza è opportuno discutere attorno all’opera di Max Stirner, autore de L’Unico e la sua proprietà. Questo libro uscì nel 1844, e rappresentò uno scandalo editoriale nella rigida Prussia dell’epoca. Il testo venne prontamente censurato ma con timori ridotti: troppo assurdo per essere pericoloso, questo era il giudizio della severa polizia berlinese. Stirner descrive la categoria dell’unico. Per essere felice, questa tipologia di uomo deve fruire di un potere autonomo, che nessuno gli concederà mai: non lo Stato, non la religione, non la donna che ama. La legge, di qualunque tipo essa sia, è al di fuori della propria volontà ed è omologazione, giacché la libertà di un uomo non coincide con quella di un altro. Ecco perché nessuna istituzione ci rende liberi e la presunta società democratica pretende solo di annettere ogni persona ad una collettività. Nemmeno la concorrenza esiste: essa non è che l’ennesima concessione di un potere superiore che autorizza le persone a vendere e comprare al prezzo che preferiscono. Stirner chiama gli imprenditori “liberi servi”. La soluzione? Un’associazione dove tanti egoisti consapevoli della loro unicità entrano solo per il proprio interesse in un progetto che è unito non da uno scopo collettivo, ma sul rispetto del proprio io, tutelato da sé. La rivolta non è un qualcosa di collettivo, come la rivoluzione, ma è di natura individuale. In essa l’unico si “autofonda” ed è autorizzato a tutto, persino all’autolesionismo, alla violenza contro terzi, allo scontro fisico. La lettura stirneriana si manifesta nella fondazione del Fight Club. La doverosa premessa viene ribadita da Stirner più volte: ogni governo mente spudoratamente: mentre afferma di generare degli individui anticonformisti, in realtà produce dei soggetti omologati che sono tutti uguali senza rendersene conto. L’Unico è ben altro, organizza una rivolta personale e non la rivoluzione di massa. Così in Fight club troviamo un single insoddisfatto che vive in un piccolo appartamento arredato con mobili svedesi: una fuga di gas, un’esplosione, un incendio ed una relazione fisica con Marla Singer, per di più in un edificio abbandonato, possono essere la soluzione.

Il salutismo e la ricerca del rimedio al dolore sono un altro mito collettivo? Tyler aprirà la strada all’ustione chimica sul dorso della mano: una sorta di distintivo, un passo verso l’autodistruzione, non verso l’automiglioramento, come lo stesso Tyler sostiene mentre commenta l’immagine del corpo di un modello che appare nelle foto di un cartellone pubblicitario. L’inganno collettivo stirneriano è in tanti contesti. Nel grasso delle cliniche di liposuzione dal quale ricavare costose saponette, nei dépliant informativi su cosa fare in caso di atterraggio d’emergenza, nelle maschere d’ossigeno, gas che inalato puro, mentre l’aereo sta precipitando, avrebbe il potere di produrre sballo e serenità nei passeggeri. In fondo anche i tanti ammalati che il nostro protagonista frequenta con Marla sono convogliati in un comune dolore ma a nessuno importa qualcosa delle altrui difficoltà. Non importa nemmeno che i parassiti intestinali e la ginecomastia riguardino ogni fratello di sventura: basterà piangere e consolarsi allo stesso modo per poi condividere gratuitamente un caffè. Della solitudine, non dell’esclusività, non si rendono conto nemmeno i cosiddetti passeggeri “porzione singola” sull’aereo. Non stanno consumando un pasto esclusivo, ma la stessa individuale razione per tutti. La vicenda scivola verso lo scenario più noto della trama: combattere per sapere chi si è, patire a causa di un dente rotto, essere attivi nell’indolenzimento, picchiare per vincere i propri limiti caratteriali o economici. In Fight club, l’unico non è eterodiretto ma autodiretto. Il dolore e la vita sono il mio dolore e la mia vita, nel disinteresse per un mondo che non ha interesse per il proprio io: da qui la già citata ustione chimica, una sorta di riprova di essere vivi, di poter fare a meno di tutto, di ogni certezza e di annullare ogni paura.

Chi farà parte di questo circolo esclusivo potrà tranquillamente infischiarsene degli altri ed ancor di più se sarà ammesso a vivere nel malandato stabile dove si sta progettando qualcosa anche di più grosso. Fino a quando la narrazione non scivolerà verso il disvelamento finale di Tyler come oggetto della follia del protagonista, la vicenda non rimarca il delirio, ma la lucidità: a fronte del mondo inconsapevolmente narcisista, egoista, istrionico, Tyler si sente attivo nel fare quello che più lo rende unico: sabotare. Atti del genere fanno sentire attivi: la pallina da golf che distrugge vetri da grandi distanze, il lavoro di cameriere per divenire insozzatore del cibo degli altri. Non a caso, se il cibo è socialità e condivisione, chi non desidera alcun rapporto con gli altri non può che rendere disgustoso ciò che si mangia. Forse il momento più estremo è quello della cintura di sicurezza che viene messa prima di provocare volutamente un incidente stradale verso un dirupo: un gesto eversivo contro il lavoro che si svolge perché il protagonista, ovvero Tyler, svolge funzioni di verifica dei modelli di vetture in commercio.

Deviare verso quel pendio è un gesto autoindotto: Tyler chiama questa “un’esperienza di quasi vita” poiché è portata quasi all’estremo, alla morte. Ed allora la rivolta di Stirner è un progetto di tanti uomini unici: non parlare del Fight Club benché meno del Progetto Mayhem, il cui esito è un totale azzeramento della società, significa non coinvolgere gli altri in un’idea di annullamento e distruzione del mondo. Non la segretezza di queste organizzazioni di egoisti, che peraltro sarà spesso violata dai suoi membri, ma il disinteresse verso l’altro ad animare questo spirito. Persino la scoperta del protagonista che Tyler è il suo immaginario alter ego ed è solo una sua invenzione mentale è la conferma del primato della sua unicità che urla giustizia.

Parerga e Paralipomena

L’anticonformista

Manifestare attenzione solo per la propria persona è un tema che porta ad ignorare problemi collettivi. Tuttavia, quando le difficoltà di tutti sono omologate, soffocare l’individualità porta a quello che oggi viene definito pensiero unico, cioè un modo di ragionare che se non condiviso giunge alla mancata accettazione delle idee personali. Pur non esistendo una sorta di categorizzazione filosofica di questo tipo di uomo, molti sono i personaggi che si sono mossi su questa direttrice. Max Stirner impersonifica l’anticonformista, ed era noto per il suo modo particolare anche di festeggiare. Frequentava un gruppo di giovani hegeliani chiamati Die Freien, i liberi, tra cui figuravano tanti nomi che in futuro sarebbero diventati famosi: Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach, Friedrich Engels e in seguito anche Karl Marx. I “Freien” erano soliti riunirsi da Hippel’s, una birreria sulla Friedrichstrasse per bere qualcosa insieme. Fu proprio in loro presenza che accadde qualcosa nello stile di Stirner in occasione del suo secondo matrimonio. Gli amici incuranti, giocavano a carte, gli sposi si erano dimenticati gli anelli e Bruno Bauer per rimediare ne ricavò con l’ingegno due di ottone, o secondo altre fonti di alluminio, dal contenuto suo borsellino. Che un filosofo possa essere poco rigoroso è possibile, ma che un artista sia tale è quasi certo. Uno in particolar modo fece del suo anticonformismo un elemento d’immediata riconoscibilità: Salvador Dalì che spesso dava di sé l’appellativo de l’unico. Pochi ne conoscono la fama di designer: chissà se oltre all’unicità, Dalì ha preso da Stirner anche la volontà di cimentarsi con gli anelli dopo l’episodio delle improvvisate fedi nuziali. Un occhio che scruta il mondo in modo alternativo, una lacrima che viene fuori dai brillanti. Nei suoi ultimi anni di vita e dopo la morte di Gala, a Dalì non restava che la possibilità di un’eternizzazione degli occhi e dello sguardo di una donna, la componente del volto che non invecchia mai, per l’appunto, l’unica.

Potrebbero interessarti anche…

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/03/copertina.jpg

720

1280

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-03-16 08:31:132024-03-16 08:31:13La zona d’interesse: non autori ma esecutori

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/03/copertina.jpg

720

1280

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-03-16 08:31:132024-03-16 08:31:13La zona d’interesse: non autori ma esecutori https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/03/k8ShNTAVv3kq7VvbobHKac-1200-80.jpg

300

600

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-03-02 22:37:292024-03-02 22:38:35Jurassic Park: il rapporto tra uomo e natura da Talete a Bacone

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/03/k8ShNTAVv3kq7VvbobHKac-1200-80.jpg

300

600

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-03-02 22:37:292024-03-02 22:38:35Jurassic Park: il rapporto tra uomo e natura da Talete a Bacone https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/02/copertina.jpg

450

800

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-02-24 09:22:442024-02-24 09:22:44Philadelphia: che cos’è la tolleranza?

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/02/copertina.jpg

450

800

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-02-24 09:22:442024-02-24 09:22:44Philadelphia: che cos’è la tolleranza? https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/01/copertina.jpg

368

672

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-01-20 18:45:112024-01-20 18:45:11Lo scopone scientifico: la filosofia del giocatore

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/01/copertina.jpg

368

672

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2024-01-20 18:45:112024-01-20 18:45:11Lo scopone scientifico: la filosofia del giocatore https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina.png

434

1024

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-31 22:27:412023-12-31 22:27:41Pulp fiction: il problem solving

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina.png

434

1024

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-31 22:27:412023-12-31 22:27:41Pulp fiction: il problem solving https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina-2.jpg

630

1024

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-29 21:17:042023-12-30 08:28:56Rocky IV: la fine della Guerra fredda

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina-2.jpg

630

1024

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-29 21:17:042023-12-30 08:28:56Rocky IV: la fine della Guerra fredda https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina.jpg

451

640

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-23 22:31:212023-12-24 11:12:33Per grazia ricevuta. Le fedi cieche

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina.jpg

451

640

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-12-23 22:31:212023-12-24 11:12:33Per grazia ricevuta. Le fedi cieche https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/08/Il-silenzio-degli-innocenti_foto-copertina.jpg

649

1208

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-08-26 23:32:432023-09-04 00:12:22Il silenzio degli innocenti. La semplicità ontologica e il desiderio in Marco Aurelio

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/08/Il-silenzio-degli-innocenti_foto-copertina.jpg

649

1208

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-08-26 23:32:432023-09-04 00:12:22Il silenzio degli innocenti. La semplicità ontologica e il desiderio in Marco Aurelio https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/06/La-via-lattea-e-le-eresie-cristologiche-copertina.jpg

1048

1440

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-06-11 10:41:392023-06-11 10:41:39La via lattea. L’incontro con le eresie

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/06/La-via-lattea-e-le-eresie-cristologiche-copertina.jpg

1048

1440

admin@litm

https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png

admin@litm2023-06-11 10:41:392023-06-11 10:41:39La via lattea. L’incontro con le eresieSeguici su Facebook

Scheda del film

Regia

David Fincher

Titolo originale

Fight Club

Durata

135 minuti

Genere

Drammatico

Data di uscita

1999

Dettagli dell’opera

Titolo

Anello surrealista

Autore

Salvador Dalì

Tecnica

Gioiello

Realizzata nel

1971

Ubicazione